睡眠時無呼吸症候群について

最近、睡眠時無呼吸症候群は広く知られるところとなりましたが、正しく情報が伝わっていないことも多く、まだまだ治療を受けている方が少ないのが現状です。

最近、睡眠時無呼吸症候群は広く知られるところとなりましたが、正しく情報が伝わっていないことも多く、まだまだ治療を受けている方が少ないのが現状です。

また治療に関して誤解をしている方が多く、医療機関への相談も多くはありません。

近年、生活習慣病との関連も取り沙汰され厚生労働省のホームページにも指針が掲載されるほどです。この疾患は正しい治療を行えば、睡眠時無呼吸症候群に付随する眠気や合併症をコントロールできるのです。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群 (SAS)とは、眠っているときに呼吸が止まる、または浅く・弱くなり、それによって様々な日常生活に障害を引き起こす疾患です。具体的に申しますと10秒以上の呼吸が停止、つまり無呼吸や気道が狭くなり呼吸が細くなること(低呼吸)が5回以上繰り返される病気です。睡眠時に症状が現れるという特性上、発症していても自覚していない方が多く、潜在患者数は日本国内で200~300万人にのぼると推定されています。

睡眠時無呼吸症候群 (SAS)とは、眠っているときに呼吸が止まる、または浅く・弱くなり、それによって様々な日常生活に障害を引き起こす疾患です。具体的に申しますと10秒以上の呼吸が停止、つまり無呼吸や気道が狭くなり呼吸が細くなること(低呼吸)が5回以上繰り返される病気です。睡眠時に症状が現れるという特性上、発症していても自覚していない方が多く、潜在患者数は日本国内で200~300万人にのぼると推定されています。

その発症の一因として肥満が挙げられることから、生活習慣病のひとつとして取り上げられる機会が増えています。また、トラックや長距離バスの運転手、電車の運転士などがこの病気になると危険であるという認識が広まり、国土交通省を中心に積極的な対策が行われています。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠障害であり睡眠の質を悪くさせます。また、日中の活動に様々な影響を及ぼすだけでなく、長期間未治療の場合はメタボリックシンドローム、高血圧、心筋梗塞、不整脈、脳梗塞、糖尿病などの生活習慣病を引き起こし、死亡に至ってもおかしくない危険性を伴います。

症状

睡眠時無呼吸症候群とは、夜間眠っている最中に呼吸の停止を繰り返す病気です。近年社会問題となりつつあるこの病気は私たちの身体にさまざまな症状を引き起こし、日常生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。ここからは主な症状について解説していきます。

睡眠時無呼吸症候群とは、夜間眠っている最中に呼吸の停止を繰り返す病気です。近年社会問題となりつつあるこの病気は私たちの身体にさまざまな症状を引き起こし、日常生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。ここからは主な症状について解説していきます。いびきがうるさい

ご家族からいびきの大きさを指摘されたことをきっかけに睡眠時無呼吸症候群が発覚したケースは多くあります。非常に大きないびきは睡眠時無呼吸症候群の典型的な症状のひとつです。睡眠中に気道が部分的に閉塞することでいびきが発生し、口呼吸が増えることでいびきの音がさらに大きくなります。

呼吸が止まる

睡眠時無呼吸症候群の最も特徴的な症状は睡眠中の呼吸が止まることです。呼吸が数秒から数十秒止まることを一晩に何度も繰り返すと、身体全体を酸素不足に陥らせてしまいます。私たちの身体にとっては非常に強いストレスであり、健康全般に悪影響を及ぼします。

寝起きが悪い

睡眠時無呼吸症候群を持つ人は、夜間に頻繁に呼吸が止まることによって深い睡眠が妨げられ、結果として寝起きが非常に悪く感じられます。睡眠が浅くなり十分な休息が得られないことから、朝起きた時に身体のだるさや疲労感が残ることも多いです。

日中の眠気

十分な睡眠をとっているにもかかわらず日中に強い眠気を感じることも睡眠時無呼吸症候群の症状のひとつです。睡眠中に呼吸が止まることにより質の高い睡眠が得られず、注意力の低下や集中力の欠如を引き起こし、仕事や日常生活でさまざまな影響が生じてきます。

運転中の眠気

睡眠時無呼吸症候群のなかでも特に危険な症状が運転中に眠気が起きることです。突然眠気が襲ってくることで、瞬時の反応の遅れや判断力の鈍化などを引き起こします。眠気が強い場合は突然意識を失うこともあり、重大な交通事故の原因となります。

朝起きた時の頭痛

朝起きた時に急な頭痛を感じることが多いのも、睡眠時無呼吸症候群の症状のひとつです。睡眠中に呼吸が止まると身体が酸素不足に陥ります。その結果、二酸化炭素が蓄積し血管の拡張を引き起こすことで頭痛の原因となります。

睡眠時無呼吸症候群になる原因とは?

「閉塞型」と「中枢型」

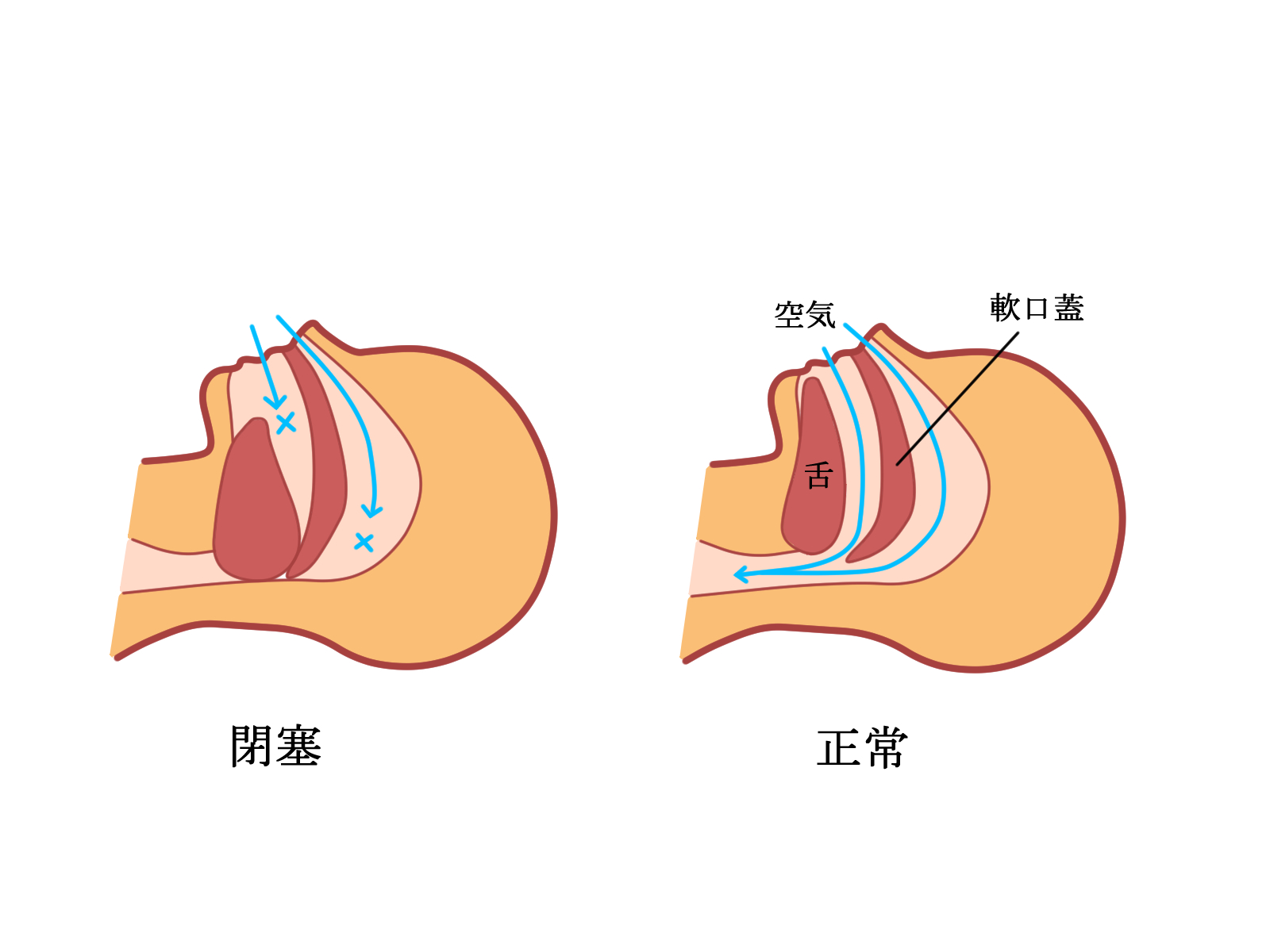

睡眠時無呼吸症候群には、「閉塞型」と「中枢型」の2種類があり、どちらも睡眠中に呼吸が止まる事に違いはないのですが、呼吸停止を起こすメカニズムが異なっています。「閉塞型」とは、何らかの理由によって空気の通り道である上気道が狭くなり塞がってしまうことが原因であり、睡眠時無呼吸症候群の患者様の9割近くが閉塞型です。「中枢型」は閉塞型と違い、上気道が狭くなることはありません。脳機能の異常からくるもので、脳から呼吸をする指令が出なくなってしまうため起こります。

睡眠時無呼吸症候群には、「閉塞型」と「中枢型」の2種類があり、どちらも睡眠中に呼吸が止まる事に違いはないのですが、呼吸停止を起こすメカニズムが異なっています。「閉塞型」とは、何らかの理由によって空気の通り道である上気道が狭くなり塞がってしまうことが原因であり、睡眠時無呼吸症候群の患者様の9割近くが閉塞型です。「中枢型」は閉塞型と違い、上気道が狭くなることはありません。脳機能の異常からくるもので、脳から呼吸をする指令が出なくなってしまうため起こります。

根本的な原因は今のところ不明で、心疾患や肺疾患などがある患者様に比較的多くみられますが、全体の数%とかなり少数となっています。ですから、一般的に睡眠時無呼吸症候群という場合は「閉塞型」を指します。

睡眠中に呼吸が止まる原因

睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まってしまうのは、睡眠中に気道が狭くなり、空気が通りにくくなることが主な原因だと言われています。ではなぜ気道が狭くなるのか、その理由は様々ですが、もっとも多い理由としては喉や首周りに付いた脂肪です。生理的な原因と喉や鼻の形の形体以上の2つが重なる事で発症します。

睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まってしまうのは、睡眠中に気道が狭くなり、空気が通りにくくなることが主な原因だと言われています。ではなぜ気道が狭くなるのか、その理由は様々ですが、もっとも多い理由としては喉や首周りに付いた脂肪です。生理的な原因と喉や鼻の形の形体以上の2つが重なる事で発症します。

喉の内側の脂肪が増えると、気道が狭くなって空気を取り込む事が難しくなるためです。睡眠時無呼吸症候群の患者様の約70%がBMI値25以上の肥満体型であることから、肥満が深く関係している事は否めないようです。また、扁桃腺の肥大・舌が大きい・鼻炎や鼻中隔弯曲といった鼻の病気・遺伝的に気道が狭い・加齢による喉や首周りの筋肉の低下・あごが小さいなど骨格の問題・ストレス・アルコールの摂取など、肥満以外でも睡眠時無呼吸症候群になる場合があります。

検査/診断について

1)簡易検査(簡易無呼吸モニター)

OSA(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)のスクリーニング検査として重要です。患者様ご自身が自宅で就寝時に測定を行い、翌日、USBメモリーに記憶された測定データは解析されます。無呼吸低呼吸指数,無呼吸のタイプ(閉塞性,中枢性),Desaturation index などの結果が得られます。しかしながら,簡易検査はセンサーの脱落やアーチファクト等,取得データの正確性,自動解析の精度などの問題から偽陰性,偽陽性が多く,結果の解釈に注意が必要です。また,簡易検査での結果がたとえ正常や軽症であっても,睡眠障害を疑わせる症状がある場合は,呼吸障害以外の睡眠障害も正確に診断できる医療機関との連携を築いておくことが重要です。最近の新しい簡易検査機器では、精度が高い結果を得られます。

2)PSG検査(終夜睡眠ポリグラフ検査、Polysomnography)

OSAの確定診断にゴールドスタンダードな検査です。PSG検査では睡眠の評価として脳波、眼球運動、オトガイ筋の筋電図を、呼吸評価として鼻口の気流、胸郭の呼吸変動、動脈血酸素飽和度、いびき、その他,心電図,全脛骨筋の筋電図など各種生理現象を客観的に評価します。PSG検査のために病院に1泊入院する必要がありますが、OSAの正確な診断が可能であり、治療方針を決定する上で最も重要な検査であります。

簡易検査では脳波所見がなく、睡眠分断の判断ができないため、日中の眠気などの自覚症状があり,AHIが5回以上/1時間の時にPSG検査は必要になります。

SASの重症度は睡眠中1時間あたりの無呼吸(気流が10秒以上停止すること)と低呼吸(換気量が30%以上,10 秒間以上低下し,かつSpO2が 3%以上低下すること)の回数である無呼吸低・呼吸指数(apnea-hypopnea index:AHI)で判定します。

1時間当たりの無呼吸+低呼吸の数値(AHI)は

1) 正常 5未満

2) 軽度 5~15未満

3) 中等度 15~30未満

4) 重度 30以上

【簡易検査装置】

睡眠時無呼吸症候群の治療

治療方法には、症状を緩和させるもの(対症療法)と、根本的にSASの原因を取り除くもの(根治療法)があり、いずれも個々の患者様の状態に合わせて最適な治療方法が選択されます。一概にどの治療方法が優れているということはなく、重症度や原因に応じた治療方法が適用されます。

治療の代表的なものには対症療法の「CPAP治療」、「マウスピース」、根治療法の「外科的手術」の3つがありますがこれらの治療方法に加えて、生活習慣の改善が必要になるのは言うまでもありません。肥満気味の方の場合は首・喉まわりの脂肪が気道を狭くしている可能性がありますので、減量も治療の一環になります。

また、鼻づまりや鼻の諸症状で鼻呼吸がしづらい場合には、まず鼻症状の改善から取り組む場合もあります。

最後に

睡眠と生活習慣病とは密接に関連しているとされております。不規則な食事・運動不足・ニコチン・アルコール過飲によって睡眠状態は悪化しますので、これら生活習慣を改善することは良質な睡眠を保つことにも繋がります。逆に言えば睡眠障害もまた生活習慣病のひとつと考えるべきでしょう。

睡眠と生活習慣病とは密接に関連しているとされております。不規則な食事・運動不足・ニコチン・アルコール過飲によって睡眠状態は悪化しますので、これら生活習慣を改善することは良質な睡眠を保つことにも繋がります。逆に言えば睡眠障害もまた生活習慣病のひとつと考えるべきでしょう。

日々の生活の中で睡眠時間はともすれば犠牲になりがちです。ただし長期にわたり睡眠不足を続けたり、睡眠障害を放置すると私たちの健康を大きく害します。睡眠問題は静かにしかし着実に心身の健康を蝕みます。睡眠習慣の問題や睡眠障害を放置せず、ご自分の睡眠状態に疑問を感じたら、かかりつけ医に相談をしてみましょう。