はじめに 皆さんは「高血圧」や「コレステロール」といった言葉を耳にしたことがあるでしょうか?ほかにも[…続きを読む]

2023.12.07

「TED」とは?日本人のおすすめプレゼン動画5選と、玉谷院長の講演内容も

目次 「TED」とは? 今までTEDに出演した日本人は? 日本人が出演した「TEDx Talks」お[…続きを読む]

2020.09.03

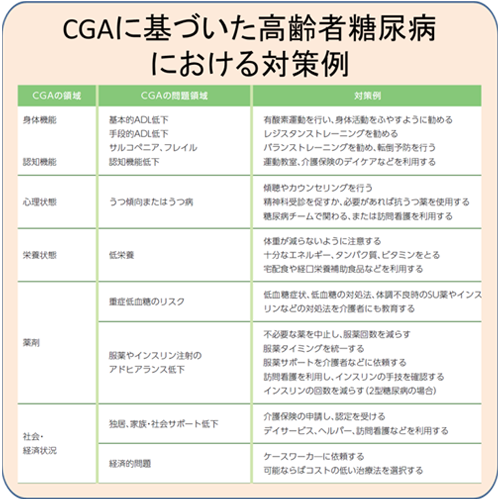

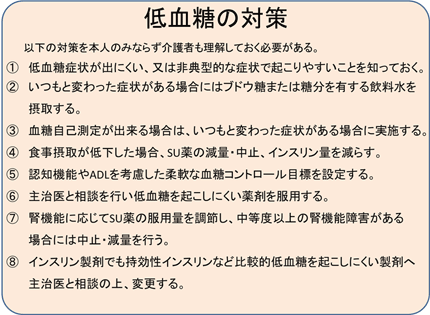

高齢者の糖尿病⑧~高齢者糖尿病の薬物使用時の注意点と推奨される使用法~

こんにちは。高齢者の糖尿病についてのコラムもついに第8回目となりました。第6回、第7回と実際に使用さ[…続きを読む]