血糖値の異常が起きる原因は? 血糖値とは、血液に含まれるブドウ糖の濃度のこと。通常、血糖値の変動は緩[…続きを読む]

新着記事

2024.02.19

機能性ディスペプシアの症状チェックリスト|原因や治し方まで詳しく解説

以下の症状に一つでも当てはまる場合は、機能性ディスペプシアの可能性があります。 ・みぞおちの辺りに痛[…続きを読む]

2023.12.07

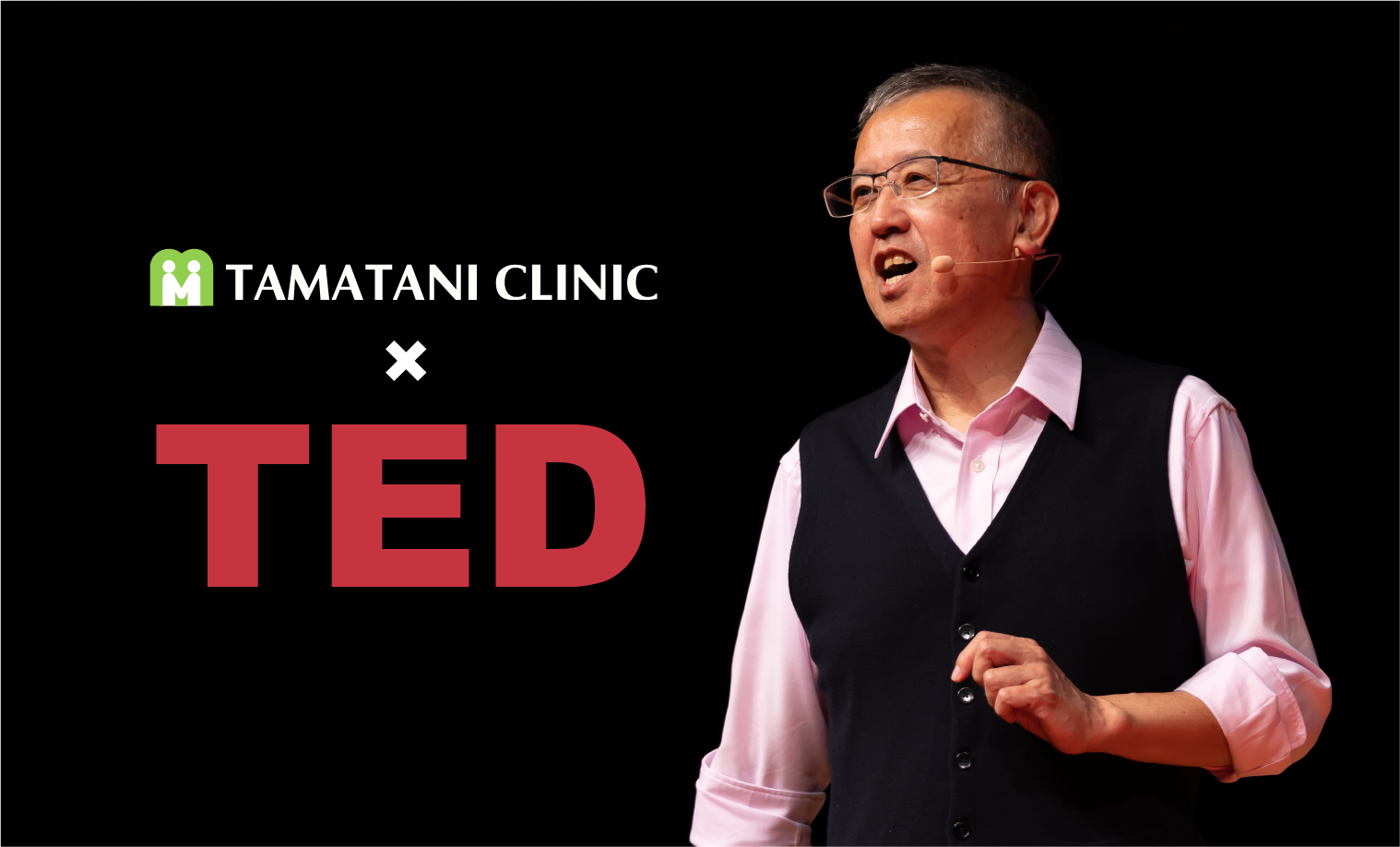

「TED」とは?日本人のおすすめプレゼン動画5選と、玉谷院長の講演内容も

目次 「TED」とは? 今までTEDに出演した日本人は? 日本人が出演した「TEDx Talks」お[…続きを読む]